ARCHITEKTUR LEXIKON

Fachbegriffe Architektur Stilkunde Bauen

DESIGN IN

BERLIN

innenarchitekten-in-berlin.de

ARCHITEKTUR

Begriffe aus Architektur Stilkunde und Bauhandwerk

Abakus

(griechisch-lateinisch) eine nach oben abschließende Platte > Kapitell

Abfasung

Abschrägung von kantigen Bauteilen

Achtort

regelmäßiges Achteck, das als geometrische Figur für die Grundrissbildung gotischer Pfeiler und Türme verwendet wird

Adam-Stil

Robert Adam (1728-l792) Architekt, Innenarchitekt und Möbelentwerfer

Adam gestaltete 1761 den Landsitz Osterleg Park um, studierte in Italien die Baukunst der Antike und baute im England seiner Zeit klassizistisch.

> mehr auf der Seite:

Robert Adam MöbelstilAgraffe

besonders gestalteter Schluss-Stein am Scheitel (höchster Punkt) eines Rundbogens; meist größer als die übrigen Steine (Keilsteine)

Akanthus

eine Distelart, in der Antike als Heilpflanze verehrt, als Blattornament, meist als eingerolltes Blatt, verwendet. Die Form der gezackten Blätter findet sich zuerst am korinthischen Kapitell. Seit der Antike in vielen Stilepochen verwendetes Ornament

Akropolis

Eine Akropolis (griech. = Hochstadt) ist ein zu einer Stadt gehörender Burgberg.

Die Burg - oder Tempelanlage - steht auf einem Berg, um den herum sich die Stadt-Ansiedelungen befinden.

Akroterion

(griech., Mz. Akroteria) figürliches oder ornamentales Gebilde aus Ton oder Marmor auf der Giebelspitze und über den Giebelecken von antiken Tempeln und Hallen

Altan

(Söller) balkonartiger Ausbau im OG eines Hauses

Anthemion

(griechisch) Fries aus Palmetten und stilisierten Lotosblüten

Antik

(lateinisch) alt

Arabeske

Rankenornament

Architrav

(griechisch-lateinisch) = > Epistylion (griechisch) waagerechter Steinbalken über Säulen, Pfeilern oder Pilastern der antiken Architektur und der Architekturepochen, die sich in ihrem Stil auf die Antike beziehen

Arkade

(lateinisch-französisch) offener Bogen über Pfeilern oder Säulen

Art Nouveau

(französisch = neuer Stil) französischer Jugendstil

Astragal

(griechisch) Perlstab, Ornament in Form einer Perlschnur mit paarweise dazwischengesetzten spitzovalen Stegen

Atlant

(griechisch = Telamon) männliche Gestalt als scheinbarer oder wirklicher Träger eines Architekturteils anstelle einer Säule oder eines Pfeilers als tragende Stütze für ein Gebälk, nach dem Riesen Atlas der griechischen Sage, der das Himmelsgewölbe trägt (weibliches Gegenstück = > Karyatide)

Atrium

(lateinisch) 1. Hauptraum des römischen Wohnhauses, an den sich ringsum Kammern (kleine Räume) anschließen (siehe auch > Compluvium und > Impluvium) 2. Der auch Paradies genannte Vorhof altchristlicher und frühmittelalterlicher Basiliken 3. Umgrenzter Vorhof eines Gebäudes

Attika

(griechisch-lateinisch) brüstungsartige Aufmauerung über dem Abschlussgesims eines Bauwerks, oft auch als niedriges Obergeschoss ausgebildet (Attikageschoss)

Attische Basis

ursprünglich in Attika (griechische Antike) übliche Form der Basis der ionischen Säule. Die attische Basis besteht aus einer Wulst (Torus), einer Hohlkehle (Trochilius) und einer zweiten Wulst, wird später an verschiedenen Säulenformen verwendet.

Ausgefachtes Feld

Ausfachung, Wandfüllung zwischen tragenden Teilen einer Skelettkonstruktion

Auskragung

das Vorspringen eines Bauteils über die Bauflucht

avant-corps

(französisch) Vorbau, Vorsprung

avant-cour

(französisch) Vorhof

Axonometrie

Parallelprojektion - die schiefwinklige Projektion eines Körpers auf einer Bildebene

Ädikula

architektonische Umrahmung (für Portale, Fenster, Nischen)

Backstein

als Baustein geformter Ziegelstein (Mauerziegel)

Balkenkopf

das mit der Maueroberfläche abschließende oder über sie hinausgehende Ende eines Balkens

Balustrade

Geländer mit Balustern

Basement

(englisch) Sockelgeschoss, Tiefgeschoss

Basilika

(griechisch = Königshalle) 1. die römische Basilika ist ein Langbau (als Gerichts- oder Markthalle) 2. Seit frühchristlicher Zeit ist die Bauform der Basilika der Hauptbautypus von Kirchen

Basis

(griechisch) Sockel für > Säulen, Pfeilern oder Statuen

Bauhütte

mittelalterliche Werkstattgemeinschaft, in der von Lehrjungen bis zum obersten Bauplaner alle an einem Kirchenbau beteiligten Handwerker (Maurer, Steinmetze, Bildhauer, Zimmerleute, Glasmaler u.a.) zusammengefasst sind. Die Bauhütten des Mittelalters hatten unabhängig von den Zünften eigene Organisationsformen und Gildengesetze

Baunaht

die Stelle, an der das Mauerwerk an eine andere (ältere bzw. jüngere) Mauer von meist anderer Struktur anschließt

Beletage

(französisch) das architektonisch hervorgehobene Hauptgeschoss eines Profangebäudes bzw. Wohngebäudes (piano nobile)

Belvedere

italienisch = Ort mit einer schönen Aussicht

Berliner Zimmer

Zimmer in der inneren Ecke zweier aneinanderstoßender Gebäudeflügel, besitzt nur in einer Ecke ein Fenster; Durchgangszimmer

Beschlagwerk

an Metallbeschläge erinnerndes Ornament aus symmetrisch angeordneten Bändern, Leisten und geometrischen Flachkörpern

Beton

aushärtender Baustoff aus Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies) und Wasser

Bewehrung

statisch berechnete Eiseneinlagen im Stahlbetonbau

Bifore

(lateinisch) zweibogiges Fenster

Binder

Konstruktion zur Überdeckung größerer Spannweiten

Birnstab

stabartiges Bauglied in der Gotik mit birnenförmigem Querschnitt (> Dienst, Gewölberippe)

Blendbogen

einer Mauer (Wand) vorgesetzter ("vorgeblendeter") Schmuckbogen ohne tragende Funktion

Blockbau

Holzbauweise: Wände aus waagerecht übereinander verlegten Baumstämmen oder behauenen Balken (im Gegensatz zum Ständerbau), meist mit Überstand der eingelassenen Endstücke an den Ecken außen

Blockverband

Mauerverband; die Art, wie die Steine beim Mauern aneinandergefügt (gesetzt) werden

Bogen

Tragewerk zur Überbrückung von Räumen, Raumteilern und Raumöffnungen.

Bogenformen

stilkundlich: Rundbogen, Korbbogen, Flachbogen, Stichbogen, Segmentbogen, Spitzbogen, Lanzettbogen, Kielbogen, Kleeblattbogen, Dreipassbogen, Vielpassbogen, Tudorbogen,

Bogenfries

Fries aus einer Folge von Bogenformen

Bohlendach

bogenförmig gewölbte, hölzerne Dachkonstruktion aus Bohlen

Bosse

(italienisch-französisch) roh belassene oder bucklig-ungeglättet hergerichtete Oberfläche eines Steinquaders > Rustika

Bukranionfries

(griechisch) Ornament mit der Darstellung von Ochsenschädeln, mit Girlanden verbunden

Bündelpfeiler

Gotik: Kernpfeiler mit ringsherum gruppierten vorgelegten Dreiviertelsäulen, den > Diensten. In der Hochgotik werden die Dienste so dicht um den Kernpfeiler gruppiert, dass dieser selbst unsichtbar wird.

Bungalow

(englisch) eingeschossiges Wohnhaus, häufig mit Flachdach. Ursprünglich ein Sommerhaus in Leichtbauweise.

Caldarium

(lateinisch) Warmwasserbad in den Thermen

Campanile

(italienisch) nicht im Verband mit dem Kirchengebäude, sondern frei stehender Glockenturm

Cella

(lateinisch) dreiseitig geschlossener Kernbau des Tempels bzw. der Hauptraum des Tempels

Chalet

(französisch) Berghütte bzw. einfaches Ferienhaus oder Landhaus, meist aus Holz

Compluvium

(lateinisch) der nicht überdachte Teil des Hofraumes (des römischen Hauses > Atrium) mit dem Bassin zum Auffangen des Regenwassers (> Impluvium)

Coretti

(italienisch) niedrige logenartige Emporen

Corps de logis

(französisch) Mittelbau einer barocken Schlossanlage, in größeren Dimensionen und oft mit reicherem Fassadenschmuck als die übrigen Schlosstrakte, im corps de logis befinden sich die Repräsentationsräume und das große Treppenhaus

Corpus

(lateinisch = Körper) der corpus ist in der Architektur der eigentliche Hauptbaukörper, der Kern des Gebäudes ohne Anbauten und Nebenbauten

Cour d´honneur

(französisch) der von drei Flügeln des Schlosses gebildete Ehrenhof

Crochet

(französisch = Haken) gekrümmtes Blattwerk oder Blütenwerk in der gotischen Architektur > Krabbe

Curtain Wall

(englisch) 1. Ringmauer 2. eine nicht selbsttragende, sondern der tragenden Struktur eines Gebäudes nur "vorgehängte" Fassade (> Vorhangfassade)

Dachbinder

hölzerne Dachkonstruktion, die auf den Außenwänden aufliegt und die > Sparren und > Pfetten trägt

Dachfirst

Der Dachfirst ist die Berührungslinie von zwei geneigten Dachflächen, die höchste Linie des Daches

Dachstuhl

das tragende Gerüst des Daches

Deckenspiegel

das ebene Mittelfeld einer gewölbten Decke

Deckplatte

Platte auf dem > Kapitell einer >Säule, welche die Last des >Gebälks oder des Bogens aufnimmt

Dienst

einer Wand oder einem Pfeiler aufgesetzter Halbrundstab oder Dreiviertelstab zur Aufnehme der Last von Rippen, Gurten und Schildbogen des Kreuzrippengewölbes in der Gotik. Die stärkeren, dickeren Stäbe werden alte Dienste, die dünneren, schmaleren junge Dienste genannt

Dipteros

(griechisch) Tempel, dessen >Cella von einer doppelten Säulenreihe umgeben ist

Domus

(lateinisch) Wohnhaus in der Stadt (Stadthaus), auch die vornehme und ausgedehnte Wohnanlage eines römischen Bürgers oder Adligen in der Stadt.

Dorische Ordnung

die erste, im 6. Jahrhundert v. Chr. voll ausgebildete griechisch-antike Architekturform und >Säulenordnung

Eierstab

Zierleiste aus abwechselnd eiförmigen und pfeilspitzenartigen Formen, unten immer und oft auch oben abgeschlossen von einer Perlschnur >Ionisches Kyma

Empore

1. Galerie auf freien Stützen 2. Obergeschoss der Seitenschiffe, des Chorumgangs oder der Vorhalle einer Kirche

Enfilade

(französisch) Folge von Räumen, deren Eingänge auf einer Achse liegen. Der Durchblick lässt sie erscheinen, als wären sie an einem Faden (fil) oder einer Kette aufgereiht. >Zimmerflucht

Entlastungsbogen

Ein Bogen innerhalb des Mauerwerks, der den Druck der daraufliegenden Wand/Mauer ableitet

Entresol

(französisch) zwischen den Stockwerken, Zwischengeschoss

Epistylion

auch Epistylion (griechisch) = >Architrav ein waagerechter Steinbalken über Säulen, Pfeilern oder Pilastern der antiken Architektur und der Architekturepochen, die sich in ihrem Stil auf die Antike beziehen

Eremitage

(französisch) kleines abgeschieden gelegenes Gartenhaus oder Lusthaus, einer Einsiedelei nachempfunden

Estrade

(französisch) durch Stufen abgesetzte Erhöhung des Fußbodens

Estrich

Fugenloser Bodenbelag aus Bindemitteln (Zement, Gips, Kalk u.a.) und Zuschlagstoffen (Sand u.a.) oder einfach aus Lehm

Exedra

(griechisch) Gebäude oder Raum mit halbkreisförmigem Grundriss

Fachwerk

Gerüstbauweise aus Hölzern mit Lehmgefachen oder Ziegelgefachen. Der mittelalterliche Ständerbau besteht aus haushohen senkrechten Ständern, in die Unterzüge eingezapft sind. Auf den Unterzügen liegen die Balken der einzelnen Geschosse auf. Der seit dem Mittelalter (15. Jahrhundert) übliche Rähmbau besteht aus für jedes Geschoss wiederkehrenden, gleichen Aufbau. Ein Geschoss in der Rähmbauweise setzt sich zusammen aus den Fußbodenbalken und darauf einer Schwelle, auf der die eingeschossigen senkrechten Pfosten stehen, und dem Rahmholz (Rähm) als oberer Abschluss des Geschosses. Als Versteifung dienen waagerechte Riegel und kurze schräge Bänder oder längere Streben. Diese Bänder und Streben können auch gebogen sein. Die einzelnen Hölzer sind manchmal mit reicher Schnitzerei versehen.

Fasche

Gemalte Umrandung von Gewänden und Portalgewänden

Fase

abgeschrägte Ecke oder Kante

Fassade

(französisch) Die Eingangsseite oder Schauseite (das "Gesicht") eines Gebäudes

Fassung

Bemalung von Skulpturen und Architektur bzw. Architekturteilen

Faszien

(lateinisch) horizontale, mehrfach übereinanderliegende und vorspringende Mauerstreifen, z.B. am >Architrav

Fauces

(lateinisch, Mz.) Eingang des römischen Hauses

Fensterband

eine enge horizontale Folge von Fenstern eines Geschosses

Feston

(französisch) Ornament in Form einer Girlande aus Blumen, Blättern, Früchten, oft mit Bändern umwickelt

Fiale

(italienisch-lateinisch) oder Pinakel (französisch) spites, türmchenartiges, meist steinerndes Zierglied an gotischen Bauten, sehr häufig an gotischen Kathedralen, dort oft als Bekrönung von Strebepfeilern

Fischblase

oder Schneuß 1. Ornamentmotiv in der keltischen Kunst 2. fischblasenförmiges Ornament im spätgotischen >Maßwerk

Flechtband

Ornamentform, die aussieht wie ineinander verschlungene Bänder

Flügel

1. der bewegliche Teil einer Tür oder eines Fensters 2. Teil einer Architekturanlage, der dem Hauptgebäude beigeordnet und mit ihm verbunden ist

Formstein

besonders geformter oder geschmückter Stein, der an einer besonderen, herausragenden Stelle angebracht ist

Freitreppe

die einem Gebäude "im Freien" vorgelagerte Treppe, meist eine besonders aufwendig gestaltete Treppenanlage als Zugang zum Hauptportal bzw. Haupteingang

Fries

Flächenband zur Gliederung und als Schmuck von Wänden bzw. Fassaden

Frontispiz

(französisch-lateinisch) Giebeldreieck als vorspringende Türbedachung oder Fensterbedachung oder über einem >Risalit

Fuge

Spalt zwischen zwei Mauerteilen oder anderen Bauteilen

Gaden

auch Fenstergaden, Lichtgaden, Obergaden genannt: Obergeschoss einer Wandgliederung; der überhöhte und meist mit Fensterreihen versehene Teil des Mittelschiffs in einer >Basilika

Gaube

auch Gaupe genannt: Dachaufbau für senkrecht stehende Fenster

Gebälk

Gesamtheit aller Balken einer Deckenkonstruktion oder Dachkonstruktion

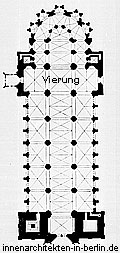

Gebundenes System

Die verbindliche Maßeinheit für den gesamten Grundriss einer dreischiffigen oder mehrschiffigen >Basilika ist das >Vierungsquadrat

Das Gesims ist ein waagerecht aus der Mauer vortretender Streifen zur horizontalen Gliederung des Bauwerks.

Die einzelnen Geschosse werden durch das Gurtgesims optisch voneinander getrennt.

Das Kranzgesims schließt die Fassade nach oben ab.

Das Bild zeigt die typische waagerechte Fassadengliederung der frühen italienischen Renaissance am Beispiel des Palazzo Rucellai.

Gewände

schräge Einschnittsfläche in einer Mauer für eine Tür oder ein Fenster; in Unterschied zur senkrecht eingeschnittenen >Laibung

Giebel

bautechnisch: der oberste Abschnitt der als Schenkel eines Winkels aufeinanderstoßenden Schrägen eines Satteldachs. Die eingeschlossene, dadurch gebildete Wandfläche ist das Giebelfeld (Dreiecksgiebel) - stilkundlich: dieses Giebelfeld an einem Tempelbau wird >Tympanon genannt

Glasbetonstein

Baustein aus massivem Glas in einem Betonrahmen

Grat

Schnittkante von zwei Gewölbeflächen oder Dachflächen 2. bei der dorischen Säule die Berührungskante der Kanneluren

Grotte

(italienisch) künstliche Felsenhöhle, oft mit Brunnenanlage

Gurtbogen

Bogen quer über einem Kirchenschiff, der zwei gegenüberstehende Stützen miteinander verbindet

Hallenkirche

mehrschiffige, meist dreischiffige Kirche, bei der die Gewölbeansätze in gleicher Höhe liegen, meist mit einheitlichem Satteldach. Das Mittelschiff erhält sein Licht indirekt von den Fenstern der Seitenschiffe, nicht wie bei der >Basilika direkt durch einen eigenen <Fenstergaden

Handlauf

Griffleiste an der Wand oder dem Geländer, Treppengeländer

Handstrichstein

in Handarbeit hergestellter >Ziegel mit leichten Unregelmäßigkeiten

Hängezwickel

Haustein

in regelmäßige Form zugehauener Naturstein (Bruchstein), als massiver rechteckiger Block >Quader genannt

Hohlkehle

eingezogenes Glied bei Säulen, Gesimsen u.a., im Gegensatz zum Wulst, der hervortritt

Hôtel

(französisch) in Frankreich das Wohnhaus eines Landadligen in der Stadt

Hund

laufender Hund >Mäander

Hypokausten

(griechisch Mz.) römische Warmluftheizung unter dem Fußboden. Die Hypokausten sind die Hohlräume zwischen den kleineren Aufmauerungen, auf denen der Fußboden aufliegt. Durch sie floss die heiße Heizluft vom Praefurnium her. Die Tubuli sorgten für den Heißluftdurchfluss an den Wänden.

Impluvium

(lateinisch) Sammelbecken für Regenwasser unterhalb des >Compluviums im >Atrium des römischen Hauses

Inkrustation

(lateinisch) Verkleidung von Mauerwerk mit Steinplatten

Interkolumnium

(lateinisch) die lichte Weite zwischen zwei >Säulen am antiken Tempel

Ionische Ordnung

das zweite Architektursystem und die zweite >Säulenordnung der griechischen Antike, zeitlich: Dorische Ordnung, Ionische Ordnung, Korinthische Ordnung

Joch

1. Am antiken Tempel der Säulenabstand von Mittelachse zu Mittelachse. 2. Der Raumabschnitt einer Kirche, der als selbständiger Teil einer Gewölbefolge erscheint

Kämpfer

Der Kämpfer ist die abschließende Platte einer >Säule, eines >Pfeilers oder eines Dienstes und dient als Auflager für Bogen oder Gewölbe.

Der Begriff Kämpfer ist unabhängig vom Baustil.

Kämpfergesims

>Gesims in Kämpferhöhe

Kannelur

oder Kannelüre, Kannelierung (lateinisch) senkrechte Rille(n bzw. Hohlrille/en (wie in Kreisform aneinandergesetzte Hohlkehlen) an Säulen und Pilastern. Die Rillen können entweder in scharfen Graten aneinanderstoßen: Dorische Säule und Säulenordnung, oder durch Stege voneinander getrennt sein: Ionische Säule und Säulenordnung sowie Korinthische Säule und Säulenordnung >Säulenordnung

Kanon

der klassische Kanon ist die (unter Berufung des antiken Bautheoretikers und Architekten Vitruv aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.) von den Architekten der Renaissance und des Barock festgelegte >Säulenordnung. Diese Säulenordnung teilt die dorische (oder toskanische) Säule dem Untergeschoss, die ionische Säule dem mittleren Geschoss und die korinthische (oder Kompositordnung) dem obergeschoss eines Bauwerks zu. Dieser gleiche klassische Kanon gilt auch für die Anwendung bei >Pilastern.

Kantonierung

1. Kanten von Pfeilern oder Mauerecken werden mit einem Rundstab oder mit einer Halbsäule versehen 2. die Bündelung von vier Dreiviertelsäulen >Dienste um einen Pfeiler oder eine Säule

Kapitell

(lateinisch capitellum = Köpfchen) Kopfteil einer >Säule, eines >Pilasters oder eines Pfeilers. Das Kapitell ist das Bindeglied zwischen einer Stütze (Pfeiler, Säule, Pilaster) und der Auflage, dem Bogen oder der Mauer, die auf ihm liegen.

Karnies

(cornice: italienisch = Fries, Rahmen) wellenförmiges Bauglied aus konvex und konkav gebogenem Profil

Kartusche

(französisch) flächiges Dekorationsfeld, ornamental gerahmt, im 16. - 18. Jahrhundert, in der Renaissance und im Barock, gebräuchlich

Karyatide

(griech.) weibliche Gestalt als scheinbare oder wirkliche Trägerin eines Architekturteils anstelle einer Säule oder eines Pfeilers als tragende Stütze für ein Gebälk (männliches Gegenstück = >Atlant)

Kassettendecke

flache oder gewölbte Decke mit regelmäßig eingetieften meist quadratischen Feldern (Kassetten)

Kathedrale

(griechisch kathedra = Bischofsstuhl) Bischofskirche = eine Kirche, die Sitz eines Bischofs ist; die Bauart der Kirche (z.B. Basilika, Hallenkirche) wird beim Begriff Kathedrale nicht berücksichtigt

Kavalierhäuser

Wohnhäuser für die höheren Bediensteten im Bereich eines Schlosses bzw. einer Schlossanlage

Kehlleiste

profilierte Leiste (Profilleiste) an der Berührungslinie von Wand und Decke

Keilstein

keilförmiger Stein im genauerten Bogen oder Gewölbe. Der Keilstein im Scheitelpunkt des Bogens ist der Schlußstein oder Scheitelstein

Klinker

sehr harter, bei hoher Temperatur gebrannter Ziegel aus einem speziellen Tongemisch, das ihn widerstandfähig gegen Säuren, Laugen und Feuchtigkeit macht.

Knorpelwerk

Ornament aus knorperähnlichen Formen, ähnlich dem Ohrmuschelornament

Kolonnade

(lateinisch colonna = Säule) Säulengang mit geradem Gebälk

Kolossalordnung

Säulenordnung (auch für Pilaster gültig), die mehrere Geschosse eines Bauwerks umfasst, meist in den drei antiken griechischen >Säulenordnungen ausgeführt

Kompositkapitell

Kombination aus dem ionischen und dem korinthischen >Kapitell

Konsole

(französisch) aus der Mauer hervortretender Tragstein (Kragstein) für Bogen, Gesimse, Figuren u.a.

Korinthische Ordnung

das dritte Architektursystem und die dritte >Säulenordnung der griechischen Antike nach der Dorischen Ordnung und der Ionischen Ordnung

Krabbe

(Kriechblume) auf die Kanten der Turmhelme, Giebel und anderer Bauwerksteile "emporkriechende" blattartige Verzierung in der Gotik >Crochet

Kreuzblume

aus Blattwerkornament gebildete, kreuzförmig ausladende Spitze gotischer Türme, >Giebel, >Wimperge und >Fialen

Kreuzstock

Verstrebung im Fensterrahmen, die mit dem Kämpferholz (waagerecht) und dem Pfosten (senkrecht) ein Fensterkreuz bildet

Kyma

Kymation (griechisch) Ornament der griechischen Antike. Die drei klassischen Kymaformen sind das Dorische Kyma, das Ionische Kyma >Eierstab und das lesbische Kyma

Laibung

(Leibung) rechtwinklige Einschnittfläche von Tür oder Fenster in die Mauer; im Unterschied zur schrägen Schnittfläche beim >Gewände

Lamghaus

Der Kirchenbau in voller Breite vom Eingang bis zum Beginn des Querschiffs

Lanzettbogen

steile Form des Spitzbogens in der Gotik

Laubwerk

blätterförmiger Ornamentschmuck an Bauwerken und Möbeln (>Gesimse, Kehlen, >Kapitelle u.s.w.)

Lauf

Treppe

Laufender Hund

Ornament in Form eines gekurvten, wellenförmigen >Mäander

Lehrbogen

oder Lehrgerüst: stützende Hilfskonstruktion beim Bau von >Bogen und Gewölbe, das nach Fertigstellung des Bauteils entfernt wird

Leichtbeton

>Beton mit leichten (aufgeschäumten) Zuschlagstoffen

Lichtes Maß

Distanz (Abstand) zwischen zwei gegenüberliegenden Innenseiten (eines Fenstergewändes, eines Raumes u.s.w.)

Lisene

(französisch) senkrechter flacher Mauerstreifen ohne Basis und >Kapitell

>Lisene im Text RomanikLoge

(französisch) abgetrennter priviligierter Raum auf emporen oder Rängen in Theatern oder in Kirchen

Loggia

(italienisch) 1. offene Halle als Vorbau 2. offener aber nicht vorspringender, gedeckter Raum an einer Wohnhausfassade (im Gegensatz zum vorspringenden Balkon)

Lustschloss

im Park oder auf dem Land gelegenes kleines Schloss für den Sommeraufenthalt und für intime Feste

Mäander

(griechisch) Ornament, als geometrisches Band oder als Wellenband, benannt nach dem vielfach gewundenen Unterlauf des Flusses Mäander (heute Menderes) in der heutigen Türkei

Maison de plaisance

(französisch) kleines Schloss auf dem Land für kurze Aufenthalte >Lustschloss

Maisonette

(französisch) Wohnung (innerhalb eines Mehrparteienhauses) über zwei oder mehr Geschosse, bei der die Räume der einzelnen Geschosse durch eine Treppe bzw. Treppen innerhalb der Wohnung (Innentreppe) miteinander verbunden sind

Manoir

(französisch) Landsitz

Mansarde

Als Zimmer bzw. Wohnung ausgebautes Dachgeschoss

Maßwerk

rein geometrische, mit dem Zirkel konstruierte (Maßwerk = "gemessene") Ornamente der Gotik aus Kreisen und Kreissegmenten (symmetrisch). In der Spätgotik entwickelten sich auch asymmetrische Ornamentformen innerhalb des Maßwerk, z.B. die "Fischblase", auch "Schneuß" genannt

Megaron

(griechisch) Mz. Megara, Haustyp mit rechteckigem Grundriss, besteht aus einem Herdraum und einem Vorraum, wird als vermutliche Ursprungsform des griechischen Tempels angesehen

Metope

(griechisch) das Feld zwischen zwei >Triglyphen; (der Fries am oberen Abschluss eines griechischen Tempels ist gegliedert in jeweils abwechselnde Triglyphen und Metopen ). Die Metopen können einfach ein freies flaches Feld sein; meist aber sind die Metopen-Flächen mit Ornamenten oder Figuren verziert.

Mezzanin

(italienisch mezzo = halb) Halbgeschoss, Zwischengeschoss: ein Geschoss, das niedriger ist als die übrigen Geschosse eines Bauwerks. Die geringere Höhe des Mezzanin ist von außen durch kleinere (und niedrigere) Fenster zu erkennen.

Modulor

Von Le Corbusier (Architekt 1887-1965) entwickeltes Proportionsschema, ausgehend von der menschlichen Figur (und einer Körpergröße von anfangs 1,75 m, später von 1,83) und abgeleitet vom Goldenen Schnitt der Antike

Modulus

heute noch benutzen wir das Wort Modul (von Modulus = lateinisch) In der antiken Baupraxis (so wie sie der römische Architekt Vitruv = Vitruvius Pollio aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. überliefert hat) bezeichnet der Modulus die Hälfte des unteren Durchmessers eines Säulenschaftes. Der (in 30 Partes = Teile) unterteilte Modulus gab das Grundmaß bzw. die Proportionseinheit für das gesamte Bauwerk.

Monopteros

(griechisch) Rundtempel ohne Cella in der Antike

Mutulus

(lateinisch, Mz. Mutuli) Der Mutulus ist eine Hängeplatte mit meist 3 Reihen zu 6 runden Zapfen, den Guttae (Tropfen) an der Unterseite. Der Mutulus befindet sich unter dem Horizontalgeison des dorischen Tempels

Ochsenauge

kreisförmiges oder elliptisches, meist im Verhältnis zum Baukörper relativ kleines, Fenster, typisch im Barock

Oktogon

(griechisch) achteckiges bzw. achtseitiges Bauwerk

Opera del Duomo

(italienisch) = die italienische Dombauhütte (Mittelalter)

Orangerie

(französisch) Gartenhaus, ursprünglich ein großes Gewächshaus für die Zucht von Orangenbäumen und die Aufbewahrung von nicht winterfesten Pflanzen

Pagode

eine Pagode ist ein quadratischer oder polygonaler, aus mehreren Stockwerken turnartig zusammengesetzter Tempel Ostasiens; in Europa nachgeahmt vor allem während der Zeit der China-Mode im europäischen 18. Jahrhundert

Palast

(lateinisch = palatium) besonders prunkvoll gestalteter Wohnsitz einer vornehmen Familie; meist nur auf Stadtbauten bezogen

Palladio-Motiv

nach dem italienischen Architekten und Kunsttheoretiker Sebastiano Serlio (1475-1554) benanntes Architekturmotiv (daher auch Serliana-Motiv genannt), das besonders für den italienischen Renaissance-Architekten Andrea Palladio >Andrea Palladio im Text Renaissance (1508-1580) charakteristisch ist: das Palladio-Motiv bezeichnet eine dreiteilige Säulenstellung, deren mittlere Öffnung breiter ist als die seitlichen Öffnungen. Dabei wird die mittlere Öffnung von einem halbrunden Bogen überfangen.

Patio

(spanisch) geschlossener Innenhof eines Gebäudes; meist mit Umgängen

Pendentif

(lateinisch-französisch) Sphärisches Dreieck zur Überleitung vom Kubus zur Kuppel

Penthaus

(englisch = penthouse) selbständig stehendes eingeschossiges Wohnhaus auf dem flachen Dach eines Hauses (Hochhauses)

Pergola

lateinisch = pergula) Vorbau, Anbau, nach allen Seiten offener Gang, meist von Pfeilern bzw. Säulen flankiert

Peristyl

(griechisch) 1. Säulengang; 2. der von Säulen umgebene Innenhof des griechischen und römischen Wohnhauses

Pfalz

Residenz (Wohn- bzw. Regierungstätte) eines Kaisers oder Königs bzw. des Stellvertreters (eines Herzogs oder Bischofs) >Pfalz im Text Romanik

Pfeiler

rechteckige oder quadratische Stütze

Pfette

in der Dachkonstruktion ein horizontal in Längsrichtung angebrachter Holzbalken zum Stützen der >Sparren >Dachbinder

Piano nobile

(italienisch = vornehmes Stockwerk) das hervorgehobene Hauptgeschoss eines Bauwerkes bzw. Wohngebäudes, meist das 1. OG (Obergeschoss)

Pilaster

Flacher Wandpfeiler mit >Basis und >Kapitell bzw. einer Wand vorgesetzte flache Lisene, die von vorn betrachtet das Aussehen einer antiken Säule hat

Plafond

(französisch) flache Decke eines Raumes

Plinthe

(griechisch) Standplatte einer Statue oder einer Säulenbasis

Podest

(lateinisch) 1. Treppenabsatz, 2. erhöhter Teil des Bodens

Polier

(Parlier; französisch parler = sprechen) 1. in der Hierarchie der mittelalterlichen Bauhütte der "zweite Mann", der Stellvertreter des Bauhüttenleiters und Sprecher der Bauleute, 2. heute der/die Bauführer/in (der/die "zweite Mann/Frau" in der Hierarchie nach dem/der bauleitenden Architekten/Architektin), der Verantwortliche für die Ausführung eines Baues in bezug auf Leitung und Koordinierung der Handwerker der verschiedenen Gewerke

Portal

architektonisch oder bildhauerisch hervorgehobener Eingang eines Gebäudes bzw. der Eingangsrahmen

Portikus

(lateinisch = porticus) der von Säulen oder Pfeilern getragene Vorbau an der Haupteingangsseite eines Gebäudes

Postament

(lateinisch) Sockel bzw. Unterbau einer Statue oder einer Säule

Puzzolano

(italienisch) vulkanischer Sand, der sich sehr gut zur Mörtelbereitung eignet. Puzzolano wurde schon zur Römerzeit benutzt und nahe Puteoli (Pozzuoli bei Neapel) gewonnen und von dort aus verschifft

Quader

Regelmäßig behauener Werkstein mit ebenen Flächen an den im Mauerverband verborgenen Seiten. Der in der Ansichtsfläche mit Mauerwerks rauhe, roh belassene Steinblock wird Bossenquader und das entsprechende Mauerwerk Rustika genannt

Quaderung

Quadrierung: Nachahmung von Quadermauerwerk durch in den Putz geritzten oder auf den Putz gemalte >Fugen

Rayonnant

(französisch = style rayonnant) Bezeichnung für die Architektur der französischen Hochgotik, abgeleitet von dem wie "Strahlen" wirkenden Maßwerk, das entweder radial - z.B. in einer Fensterrose - oder achsenbezogen angeordnet ist

Repetiertreppe

Treppe, die nach jedem Absatz in der Gegenrichtung weiter aufsteigt bzw. absteigt

Risalit

(italienisch) vorspringender Teil einer Gebäudefassade (über die gesamte Höhe der Fassade bzw. des Bauwerks), immer an Stellen, die sich in die Symmetrie der Gesamtfassade einfügen, z.B. in der Mitte oder gleichartig am rechten und linken Fassadenende

Rosenfenster

ein mit >Maßwerk verziertes gotisches Radfenster, meist das Fenster über dem Portal einer Kirche in der Gotik

Rotunde

(lateinisch) Rundbau

Rundbogenfries

Anreihung von glatten oder auch ornamentverzierten kleinen Halbrundbogen

Rustika

(lateinisch = opus rusticum = "bäuerliches Werk") Mauerwerk aus grob behauenen Quadersteinen, deren Innenflächen "bucklig", "rustikal", nicht geglättet als >Bossen stehenbleiben

Säule

runde Stütze; Form und Gliederung sind oft Kennzeichen eines Baustils bzw. einer Stilepoche. Säulen können in Reihung freistehend z.B. eine Dachkonstruktion tragen oder als Halbsäule oder Dreiviertelsäule vorgesetzt Teil einer Wand sein

Die Säulenordnung benennt die Form der Säule und ihr Verhältnis zum gesamten Gebäude.

Als Säulenordnung versteht man meist die 3 hauptsächlichen Ordnungen der griechischen Antike: die Dorische Säule bzw. Säulenordnung, die Ionische Säule bzw. Säulenordnung und die Korinthische Säule bzw. Säulenordnung.

Darüberhinaus gibt es noch die Toskanische oder Tuskische Säule bzw. Säulenordnung und die Konpositordnung.

Säulenschaft

Der Säulenschaft ist der Stamm (Schaft) einer Säule. Der Säulenschaft besteht entweder aus einem einzigen behauenen Stein (Monolith) oder aus mehreren übereinandergesetzten Einzelstücken (Trommeln bzw. Säulentrommeln)

Scagliola

(italienisch) Scagliola ist ein Material aus Gips, Leimwasser und Farbe bzw. Farben. Mit diesem Material konnte man, nachdem es luftgetrocknet und geschliffen war, Marmor imitieren.

Sgraffito

(italienisch) in den frischen, noch weichen Putz geritze Zeichnung

Söller

(Altan) balkonartiger Ausbau im OG eines Hauses

Sparren

schräg, in der Fallinie des Hauses, sitzende Hölzer, auf denen die Dachlatten und die Dachhaut liegen >Dachbinder >Pfette

Ständer

senkrechter Holzbalken, vor allem beim (mehrgeschossigen) Fachwerkbau

Ständerbau

Holzbauweise: senkrechtes Wandpfostengerüst, das mit Flechtwerk und Lehmbewurf oder mit Bohlen ausgefacht (ausgefüllt) ist

Steinmetzzeichen

Das Steinmetzzeichen ist das Arbeitszeichen bzw. Ehrenzeichen, das früher zur Krennzeichnung des Urhebers an einem fertigen Werkstück angebracht wurde.

Stuckateur

(alte Schreibweise Stukkateur) ist die Berufsbezeichnung für einen an Fassaden und im Innenausbau tätigen Bauhandwerker. Stuckateure sind vor allem für die optische Überarbeitung des Rohbaus zuständig. Sie bringen hauptsächlich Schmuck (Bauschmuck) an Wänden, Decken, Kehlungen und Außenfassaden an; traditionell durch Fertigen des Stuckes direkt vor Ort (in künstlerischer Handarbeit) oder durch das Anbringen von in der Werkstatt vorgefertigten Stuckelementen.

Stereobat

(griechisch) Unterbau eines antiken Tempels

Strebewerk

Das Strebewerk ist das gesamte System von Strebepfeilern und Strebebogen in der Gotik.

Das Strebewerk dient zum Abstützen von Wänden und Gewölben.

Stukko lustro

(italienisch) stukko lustro ist ein geglätteter bzw. glatt polierter farbiger Stuck

Stützenwechsel

Stützenwechsel bezeichnet den rhytmischen Wechsel von Säule und Pfeiler. Der Stützenwechsel kommt häufig in der romanischen Basilika zur Anwendung.

Torus

(lateinisch) Wulst an der Basis einer antiken Säule

Trifore

Triforie oder Triforienfenster (lateinisch) bezeichnet ein dreibogiges Fenster

Triglyphe

(griechisch) Zierplatte im Fries des dorischen Tempels: dargestellt werden 3 durch Stege voneinander getrennte senkrechte Rinnen. Der Fries besteht in abwechselnder Folge aus Triglyphen und >Metopen

Tympanon

Mz. Tympana (griechisch) 1. Das dreieckige Feld des >Giebels am Tempel 2. Das halbrunde oder anders geformte Feld über einem Kirchenportal 3. später werden auch bei anderen Bauwerken besonders gestaltete Giebelfelder z.B. über großen Türen und Toren stilkundlich als Tympanon bezeichnet >Tympanon im Text Romanik

Ummantelung

eine Ummantelung ist eine Verstärkung einer Mauer bzw. eines Gebäudes

Unterzug

Der Unterzug ist der eigentliche Tragbalken (der tragende Balken = der Balken, der die Last trägt) unter einer Balkenlage, auf welcher die Last nur aufliegt, aber nicht lastet.

Villa

(lateinisch) 1. römisches bzw. italienisches Landgut > davon abgeleitet = 2. ein vornehmes großes Wohnhaus auf dem Land oder am Stadtrand

Die Vierung einer >Basilika (Kirchenbau)

Das Vierungsquadrat im Grundriss entsteht aus der rechtwinkligen Durchdringung von Langschiff und Querschiff.

Die Vierung, der Teil der Durchdringung also, kann quadratisch oder rechteckig sein; das Bild zeigt eine quadratische Vierung; alle davon im Maß abgeleiteten Teile des Bauwerks sind entsprechend ebenso quadratisch.

Bei einer echteckigen Vierung sind entsprechend auch alle anderen davon abgeleiteten Teile des Bauwerks rechteckig.

Vorhangfassade

der tragenden Konstruktion "vorgehängte", d.h. nicht tragende Gebäudeverkleidung >Curtain Wall

Wimperg

gotischer Ziergiebel über Portalen und Fenstern, oft aus Maaßwerk zusammengesetzt, mit Krabben besetzt und in einer Kreuzblume endend

Würfelfries

(auch Schachbrettfries genannt) >Fries mit einem Ornament aus Würfelfeldern, die abwechselnd leer und mit plastischen Dekorelementen gefüllt sind.

Ziegel

Ziegelstein: Sammelbezeichnung für gebrannte Bauelemente (Mauerziegel, Dachziegel) aus Ton, Lehm, Zement o.ä., mit oder ohne Zuschlagstoffe

Zimmerflucht

Abfolge von Räumen, die durch Türen miteinander verbunden sind. Liegen die Türen in einer Achse, wird die Zimmerflucht >Enfilade genannt.

Lexikon Möbel-Stilkunde, Möbelbau und Innenarchitektur

Falls Sie momentan mehr an der praktischen Anwendung von Stilen und Stilkunde-Kenntnissen interessiert sind, weil Sie ein eigenes Projekt gestalten möchten, falls Sie kompetente Hilfe beim Bauen, Einrichten und Ausstatten brauchen:

Autorin: M.C. Gollub

(Dipl. Innenarchitektin HDK, Dozentin)

Innenarchitektur

Netzwerk in Berlin

Dipl. Innenarchitektin HDK - Büro M.C.

Gollub

Postfach 37 03 23 - 14133 Berlin -

Zehlendorf

D - 10713 Berlin Charlottenburg

Wilmersdorf

fon: 030 - 308 205 01 fax:

030 - 308 205 02

Telefon Durchwahl: 030 - 302 22

00

info@innenarchitekten-in-berlin.de

|

|